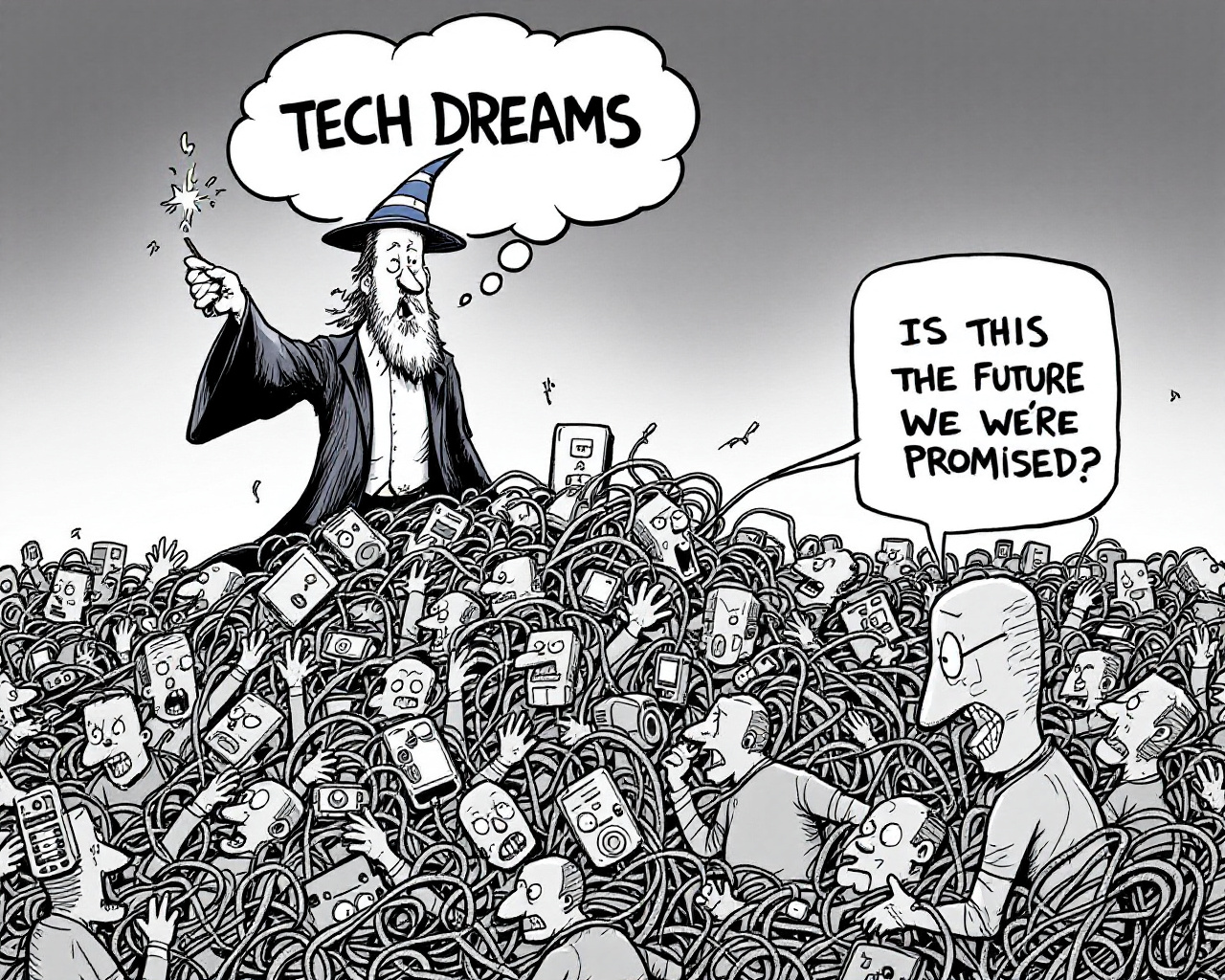

Dans un monde où Alexander Karp rêve de réconcilier la Silicon Valley avec les gouvernements, et où la noblesse de l’algorithme est mise en lumière, on peut se demander si l’avenir high-tech n’est pas à la fiction plus qu’à la réalité. Car entre les mantras de Karp et les réalités terre-à-terre des chargeurs inamicaux de Tesla, on est en droit de se demander si la technologie est là pour nous faciliter la vie ou simplement pour perpétuer une quête sans fin de compatibilité.

Cette quête quasi biblique pour un monde technologique aligné avec des valeurs éternelles s’illustre aussi dans la course aux chargeurs intercompatibles, où les promesses d’avenir électrique se heurtent à des câbles trop courts et à des ports mal placés. Peut-on vraiment parler d’innovation quand, à chaque nouvelle voiture électrique, c’est une danse de Mad Max pour trouver une prise compatible ? La reliance entre progrès et adaptabilité semble se perdre dans les méandres des normes exacerbées par la compétition économique.

Et pendant que les voitures électriques et leurs propriétaires disputent les bornes de recharge, les étudiants des lycées aux États-Unis découvrent l’autre versant de la technologie : un compagnon IA en guise de conseiller scolaire. Ironie de l’époque, des robots pour combler le vide laissé par un système éducatif sous tension. La démultiplication des interfaces technologiques dans tous les aspects de notre vie interroge sur notre capacité à vivre avec ces « aides » numériques, qui peuvent parfois se révéler plus performantes que l’humain pour certaines tâches trivialement, sinon crucialement, humaines.

Alors, sommes-nous en pleine dystopie où l’IA et les machines décideront si nous sommes humains ou seulement spectateurs dans cette pièce aux acteurs numériques ?

Au-delà de notre quotidien, la question de la technologie et de son impartialité se pose de manière encore plus complexe dans l’arène des intelligences artificielles prétendant à la neutralité politique, comme le dernier modèle d’IA de Musk le Grok 3. Une IA qui, supposément en quête de vérité, ferait des choix arbitraires quant aux vérités à diffuser. Comment ne pas douter de la partialité technologique quand des personnalités influentes peuvent impacter l’éthique de ces outils numériques ? La discussion autour des IA poursuivant la quête de vérité se teinte parfois de faux-semblants et de promesses éphémères de transparence, révélant les failles innées de notre dépendance à la technologie prescriptive.

C’est finalement sur ce minuscule point d’interrogation que peuvent s’aligner les paradoxes du progrès technologique: entre des ambitions idéologiques de réformes globales et des réalités pratiques malmenées par l’économie de l’attention, devons-nous admettre que le fil rouge du futur est parfois une corde raide sur laquelle nous marchons tous ? Sinon, le pas de géant en direction de l’avenir technologique pourrait bien être freiné par l’incompatibilité de nos propres infrastructures numériques et humaines, laissant alors à réfléchir si derrière chaque progrès ne gisait pas un sentiment de retard éternel.