À croire que l’imaginaire du progrès technologique ne recule devant aucun paradoxe : à chaque innovation qui prétend briser les frontières de l’écosystème fermé, une nouvelle barrière administrative émerge ailleurs. Ainsi, pendant que Chipolo s’érige en apôtre de “l’universalité” avec des trackers qui se jouent des silos Apple et Google, OpenAI pose une grille d’identification ultra-stricte sur l’accès à ses IA les plus avancées via son statut de Verified Organization. Où commence la liberté numérique, où s’arrête la frontière bureaucratique techno-sécuritaire ? À trop vouloir harmoniser les usages, la tech ne finirait-elle pas par standardiser la surveillance aussi sûrement que l’expérience utilisateur ?

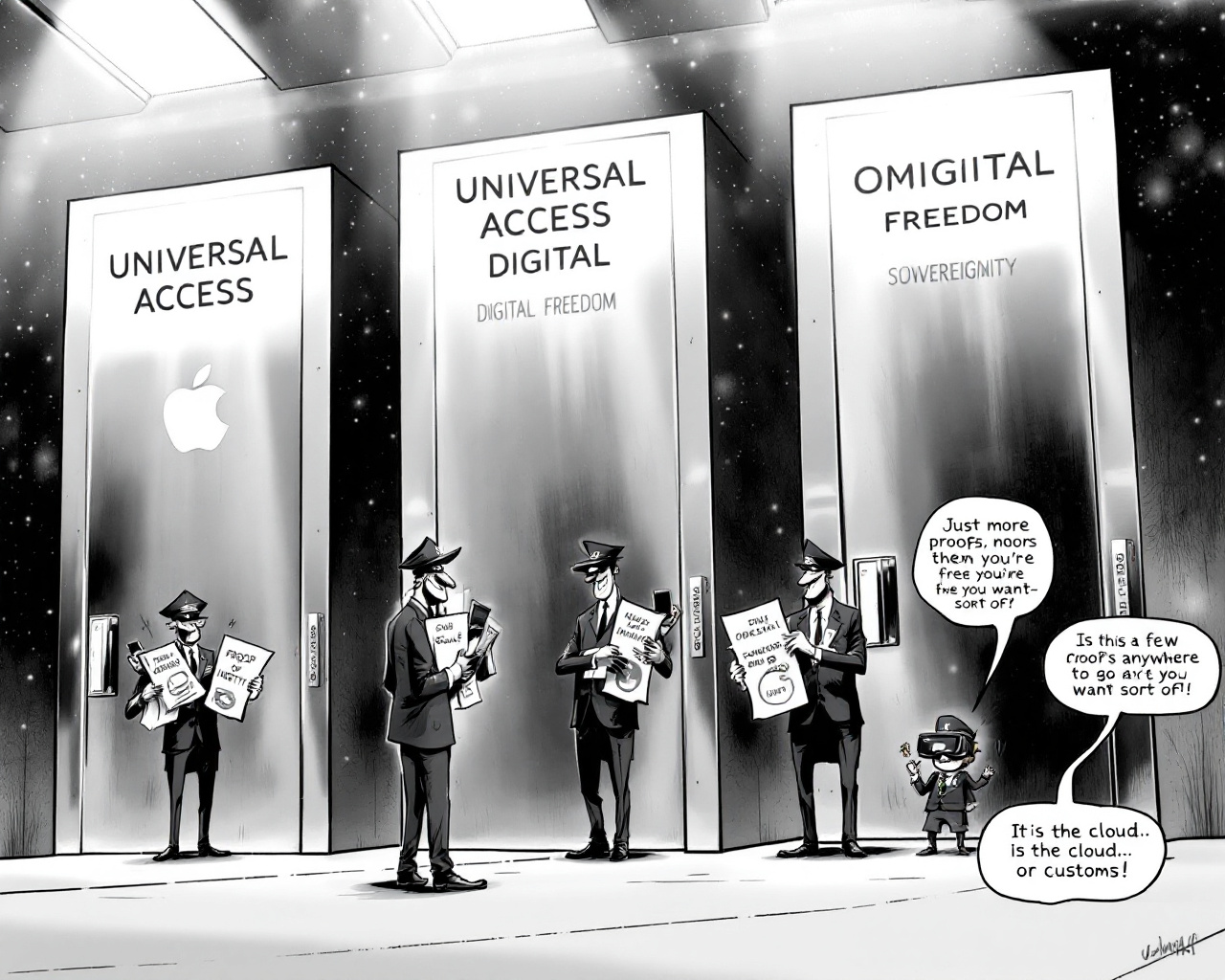

La question du contrôle — qu’il soit commercial, politique ou réglementaire — irrigue toute la planète tech du moment. Tandis que Nvidia prône un rapatriement massif de la production de puces d’IA sur le sol américain afin de “réindustrialiser la souveraineté”, Meta tente de relancer son ambition européenne malgré la vigilance de la GDPR, maintenant armée de la DPC irlandaise. La mondialisation numérique semble, à vrai dire, fâchée avec elle-même : à chaque nouveau “Cloud Act”, Chips Act ou Digital Market Act, l’innovation accélère d’un côté pour mieux s’enfermer dans de nouveaux brevets, quotas et restrictions de l’autre. Même l’irruption salutaire de startups comme Conifer, qui veut se libérer des terres rares chinoises, n’est que l’envers d’une tech mondiale qui se pense désormais à l’aune du conflit géopolitique.

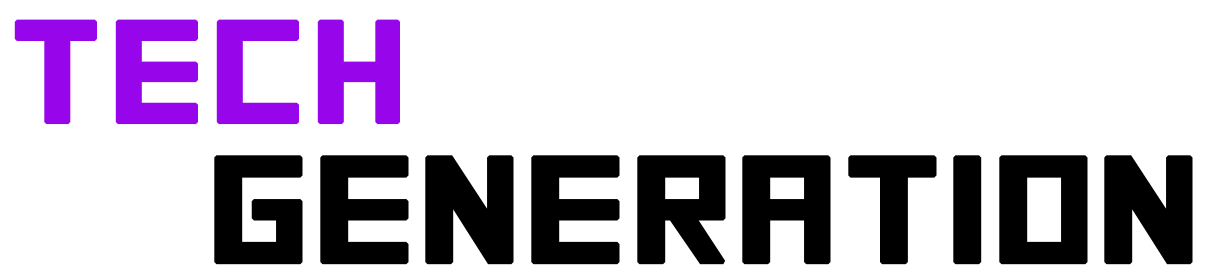

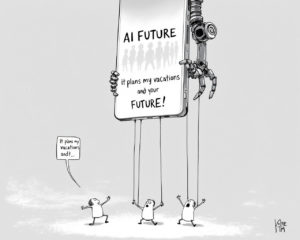

C’est que chaque “rupture” — y compris dans le hardware, qu’on le veuille ou non — s’inscrit aujourd’hui dans le langage de la protection : protection des données, des chaînes d’approvisionnement, des emplois, voire des profits. OpenAI redéfinit l’accès à l’innovation en exigeant des preuves d’identité dignes de la NSA (histoire d’éviter d’armer accidentellement un script-kiddie nord-coréen), pendant que Chipolo vend la paix des ménages numériques grâce à la compatibilité généralisée. Pendant ce temps, Nintendo temporise le lancement de sa Switch 2 aux États-Unis, coincé par une hausse tarifaire conçue pour “protéger” les jobs, si ce n’est les actionnaires. Dans ce grand sabbat du contrôle, la vraie innovation ne serait-elle pas finalement la capacité à rendre ces verrous invisibles, tout en chuchotant à l’oreille des utilisateurs que le nouveau jouet leur offre “tout, tout de suite, partout” ?

La tech feint d’abolir les frontières mais se nourrit désormais de douanes, physiques ou numériques, à tous les étages.

Le grand drame, c’est que chaque acteur de la chaîne semble convaincu de servir l’intérêt général. Apple justifie le prix de la Vision Pro par le fait de “protéger” l’excellence et la sécurité, tout en rêvant d’équiper chaque terrien de lunettes AR quasi invisibles. Kodiak Robotics promet la logistique autonome “made in USA” pour rassurer investisseurs et consommateurs angoissés par la Chine, alors que le Nigeria tente, non sans mal, de “protéger” son industrie solaire naissante contre l’invasion de panneaux importés. Partout, la tech promet la liberté d’action, mais déploie des murs — administratifs, commerciaux, juridiques — pour se réinventer en douce forteresse. L’universel n’est plus qu’un mot-clé d’UX ; l’agilité entrepreneuriale, une énigme à résoudre par de nouvelles procédures de conformité.

Ainsi va la comédie contemporaine des technologies connectées : elles abolissent les frontières tout en réinventant partout leurs propres douanes — sous le vernis de l’expérience fluide et de la protection optimale. Et si demain l’universalité n’était qu’une illusion de plus, poliment administrée par ceux-là mêmes qui doivent garder la porte entrebâillée tout en s’arrogeant le trousseau ? Il resterait au consommateur le loisir de savourer, entre deux notifications de consentement, la douce ironie de son “libre arbitre” dans un écosystème où ouvrir la porte… exige souvent plus de preuves que d’y entrer par effraction.