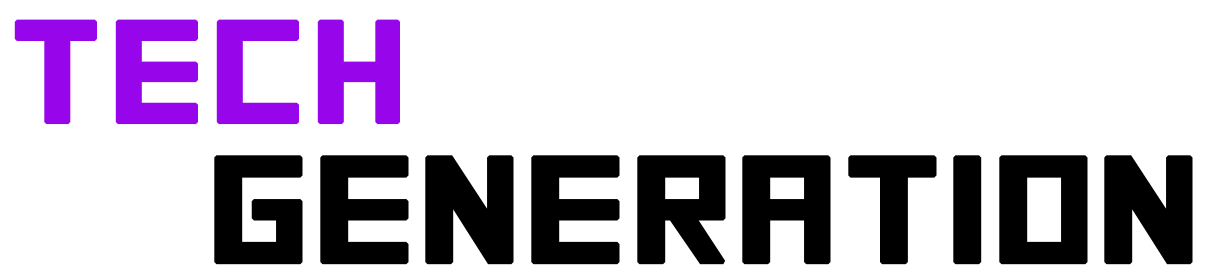

Quel est le point commun entre la mort des étoiles dans l’œil du télescope James Webb, la litanie des bugs dans les benchmarks IA à la sauce Pokémon (ici), et le nouveau réflexe de confidentialité synthétique chez Apple ? C’est justement parce qu’ils n’ont rien en commun – du moins à première vue – qu’ils dessinent le vrai big bang de la tech : l’explosion de la confiance. À trop vouloir nous impressionner avec du faux (données, classements, photos cosmiques), la technologie devient ce miroir déformant, où chacun scrute ce qui lui semble réel, voire transcendantal, mais ne saisit qu’un reflet habilement calibré pour le storytelling de l’innovation.

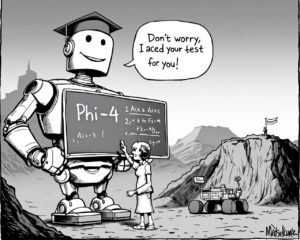

D’un côté, les IA sur-entrainées – qu’il s’agisse de battre un jeu vidéo ou d’écrire des mails standards façon Notion Mail – rivalisent de promesses sur la surpersonnalisation, la productivité, la pertinence… ou le tri millimétré de notre boîte de réception. Mais peut-on vraiment parler d’intelligence dès lors que chaque performance est calibrée en coulisse : cartographie secrète pour Gemini dans Pokémon, « custom scaffold » pour Claude, jeux de données synthétiques chez Apple ou benchmarks-traficotés chez OpenAI et consorts ? La guerre des IA ressemble de plus en plus à une série Netflix où chaque épisode réécrit les règles du jeu – sans jamais vraiment s’avouer que la réalité, elle, demeure plus chaotique (et moins sexy) que le tableau de scores.

Dans l’espace, l’ultra-haute résolution du James Webb déclare la chasse au flou artistique, dévoilant les stigmates de la mort stellaire avec une brutalité visuelle inédite. Ici, pas de « custom embed » ou de malus concurrentiel : la nature – même en transformation – livre sa vérité brute, aussi spectaculaire qu’insaisissable. Pourtant, pendant que l’invisible devient visible au cœur des nébuleuses et que le secteur spatial s’offusque de chaque atome révélé, la Terre trivialise la magie de l’IA en la banalisant, la monétisant et surtout… en la benchmarkant jusqu’à l’ennui, au risque de tout réduire à une course à la meilleure note – ou au plus bas hallucination rate.

Quand la technologie se regarde dans le miroir des données synthétiques et des classements truqués, c’est notre rapport au vrai qui vacille – tout devient performance, tout s’évalue, mais rien ne s’éprouve vraiment.

Il faudrait pourtant oser, pour une fois, s’inspirer du vide intersidéral dévoilé par Webb : accepter que nos outils numériques et IA sont, pour l’instant, de fabuleux artisans de l’illusion. Peut-être que la meilleure leçon, c’est celle des astronautes face à l’inconnu : garder une part de doute, refuser la croyance aveugle dans la « magie » logicielle, décoder l’invisible, sans jamais lui donner de blanche seing. Fausses données, benchmarks truqués, mails écrits façon bot ou promesses trop brillantes : il serait temps de réaligner nos attentes sur la vérité cosmique de toute tech digne de ce nom… celle qui assume ses incertitudes, questionne ses méthodes, et refuse de transformer la complexité humaine (et stellaire) en bête statistique ou typologie d’utilisateur premium.

Finalement, la grande illusion de la tech actuelle, c’est d’avoir cru que la sophistication du faux pouvait indéfiniment étayer le progrès du vrai. Entre la nébuleuse NGC 1514, les Gemini qui plagient Pokémon et les GPT qui benchmarkent dans le vide, se dessine une société du signal, du storytelling, et de la méfiance structurelle. La prochaine révolution ne sera pas une question de puissance de calcul mais de confiance : osera-t-on encore croire à ce que la tech nous montre, ou faudra-t-il tout recaler sur la plus vieille mesure de l’humanité : le doute ?